2023年4月18日

萩市内史跡巡り

萩往還完歩したので1回目の続きで萩市内を回る。前回行っていないところと、再度補充的にめぐる。8時から自転車を借りて一日史跡を巡る

本日のスタートは萩往還起点の唐樋札場跡の北側にある

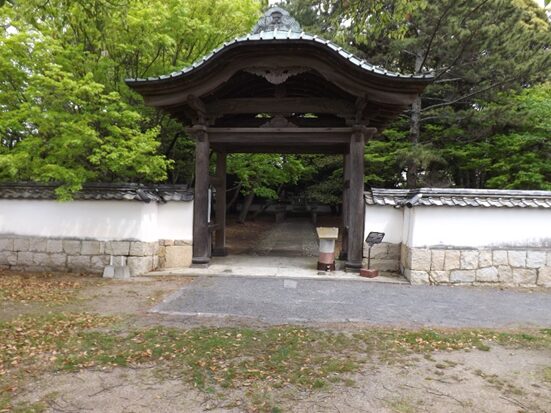

浄土宗長栄山 常念寺の表門(国重文)毛利輝元が萩城築城時に宿舎とした寺。表門は京都聚楽第の裏門を秀吉から拝領していて、寛永10年(1633)移築した。豪壮な彫刻に桃山時代の特徴が残る

近くにある浄土真宗本願寺派 三千坊

本堂

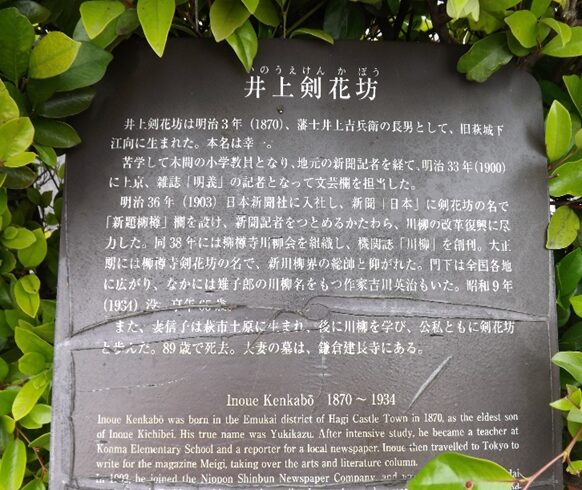

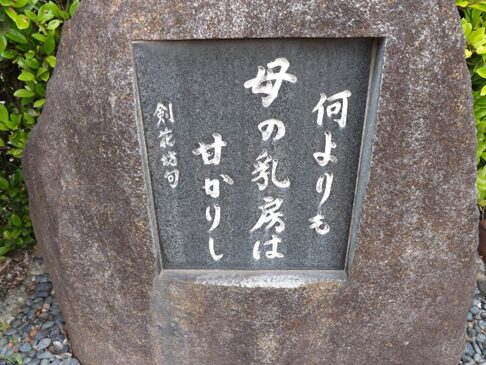

高札場の南側の端に 井上剣花坊の碑

南に進むと191号線の交差点を西に進むと、左に市民館その西南の江向269に

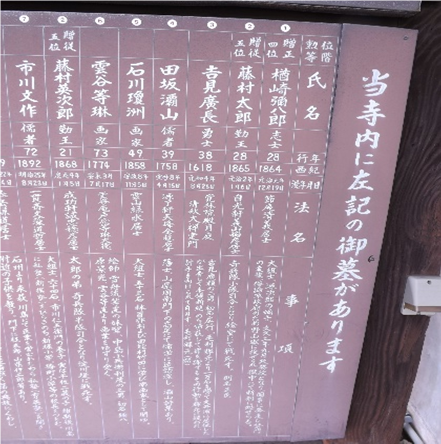

臨済宗南禅寺派福源山 徳隣寺

1回目に続いて再度訪問 山門の表札に何故か、萩藩重臣福原家の墓・恭順派の椋梨藤太の墓が載っていない。

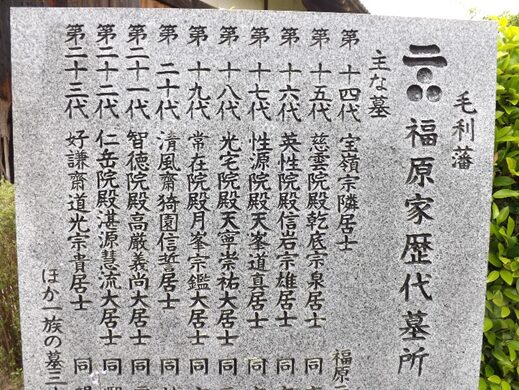

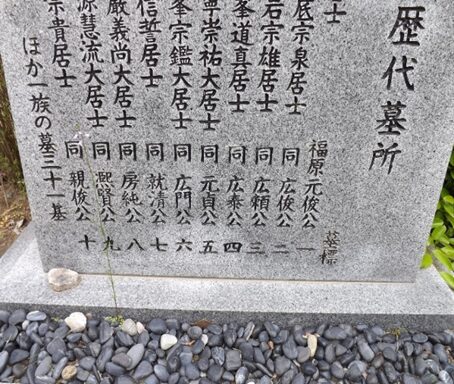

福原家歴代墓所

安芸毛利氏の一族として幕末まで重臣として毛利家を支えた

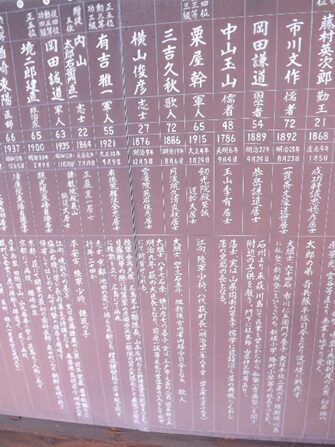

椋梨藤太の墓 享年60歳

幕末長州藩において、保守派(俗論派)の代表的人物。禁門の変後、正義派に変わり政務を握り、周布政之助を自害に追い込み、益田・福原・国司三家老を切腹させ、正義派の面々を処刑した。

それに反発した高杉晋作を中心とした諸隊が功山寺に決起、絵堂の戦いで勝利、敗れた椋梨は失脚、逃亡途中で捕らえられ野山獄にて処刑された。

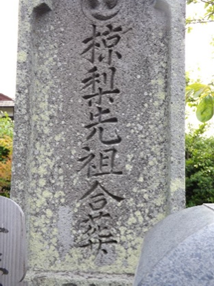

墓は先祖合葬となっている。大きな墓所を捜し、奥の北東の一角にありました。やっと探し当てできた

本堂

〖川島へ〗

東に進み萩往還の車道を越え、262号線に出て南に進んだ川島へ。橋本川の東、藍場川沿いの川島にある善福寺へ1回目に続き再度行く。藍場川に沿った川島の道、昔は川幅ももう少し広く舟が抜けていたようです

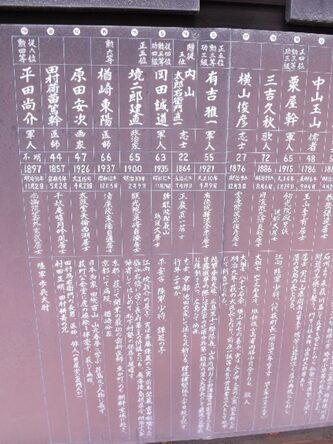

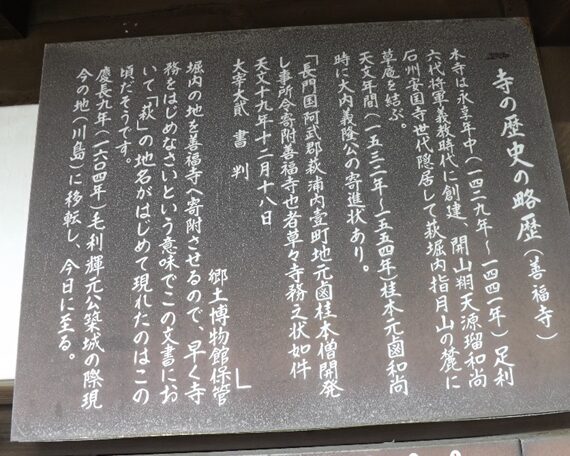

臨済宗指月山 善福寺

善福寺の貴重な石造り物、山門を入ったすぐ右に 織部燈籠

〖城下町〗へ

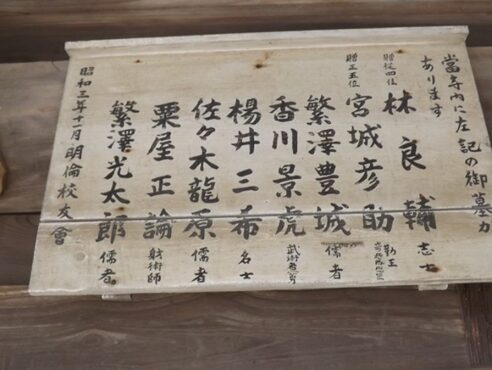

萩藩校明倫館

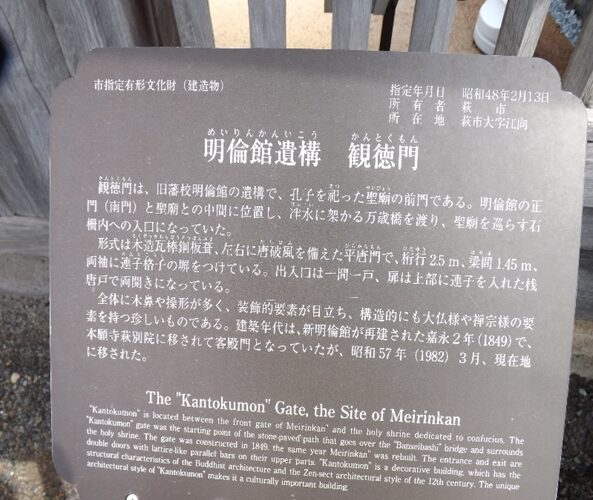

観徳門;は孔子を祀る聖廟の前門、木造瓦棒鋼板葺き、左右に唐破風を備えた平唐門。嘉永2年(1849)

有備館;は槍や剣道場として、藩士の練武や試合場であった。

有備館を東側から見る

明倫館の前面

有備館の室内

有備館全景

有備館の西側校舎棟を見る1号館(本館)・2号・3号・4号館と続く

南館

藩校明倫館の正門、「明倫館」と書かれた扁額が掲げられている

本館の前の 明倫館碑

今回、本館の正面より入館見学します

本館1階西側

本館1階東側

2階の西側と東側

2階の西側一番奥の、天井裏見学室特徴的な建築構造を紹介しています

明倫館の建物全図の模型

2号棟は有料になっています。西側1階2階;幕末ミュージアムー、東側1階2階は世界遺産ビジターセンターで展示品等紹介されています。広くてゆっくり見学するには相当な時間が必要です。

明倫学舎の北側には、藩校明倫館の流れをくむ明倫小学校とグランド

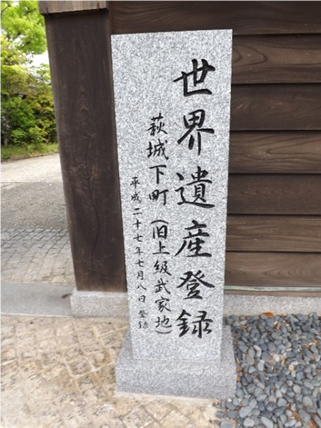

【堀内地区】

暫く西に走る。1回目堀内地区は見学していない。毛利藩の重臣たちの邸宅が立ち並ぶ地域。途中に旧家の塀内に大木江戸屋横丁の南の十字路をそのまま川沿いに進んだ右に、

由緒があるのだろうがよくわからなかったレストランのようです

更に西に進み外堀通りに出ると十字路向かい右角に道路整備に伴い、平成21年5月に移植された、旧清末藩御用地の大イヌマキ推定樹齢300年

城東橋を渡ると東側に 春日神社

拝殿

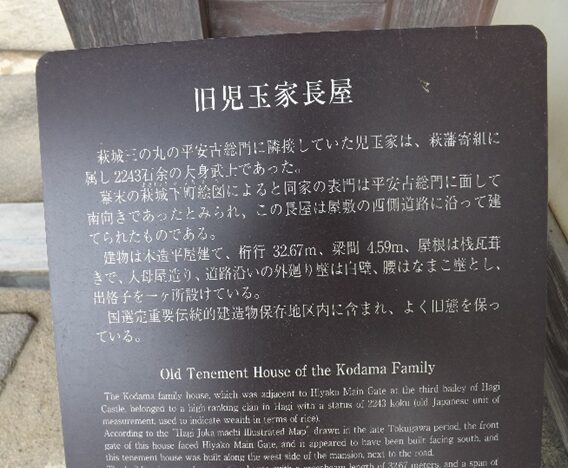

旧児玉家長屋

春日神社の西南、平安橋の北側に児玉家長屋.寄り組、児玉主税屋敷跡、なまこ壁と白壁の長屋門。内側の構造がよくわかる

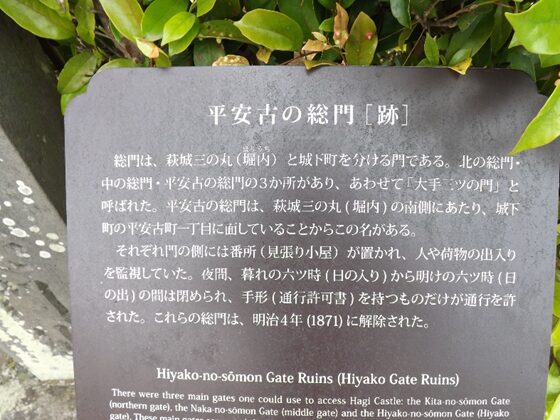

児玉家長屋の南、平安橋北側の袂の垣根に 平安古(ひやこ)の総門跡碑

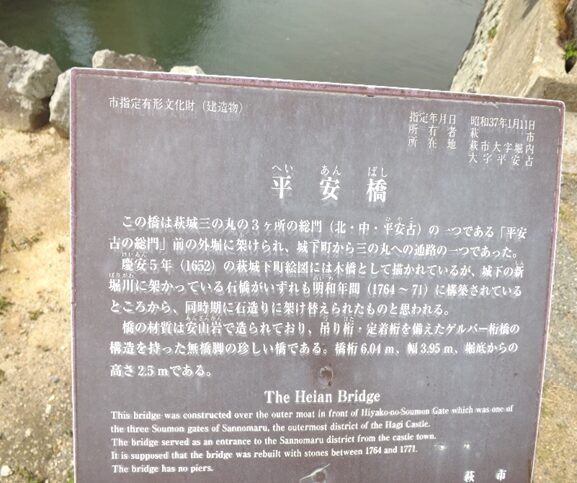

平安橋

平安橋を横から見る

平安橋から新堀川の東西の景色

平安橋から少し平安古町に入ったところに浄土真宗護法山 平安寺

更に南東に浄土真宗浄殿山 満行寺

再び堀内地区に入る、新堀川に架かる春日橋に戻る橋を渡った正面先は前述の春日神社

更に新堀川を東に進むと城東橋

城東橋を渡り西に進むと直ぐ右手が、春日神社の杜

真直ぐ西に進みT字路を右に折れすぐ左に折れます。T字路の左には前述した児玉家長屋門がありその南には平安古総門跡と平安橋です。T字路を右に折れ直ぐ左に折れる右角は古い土塀が歴史を感じさせる

並び西隣に 旧梨羽家書院の石碑と説明

説明文が読読みづらい

毛利家の重臣、幕末には大組683石長い塀が続き広い屋敷跡である、書院建物が残る

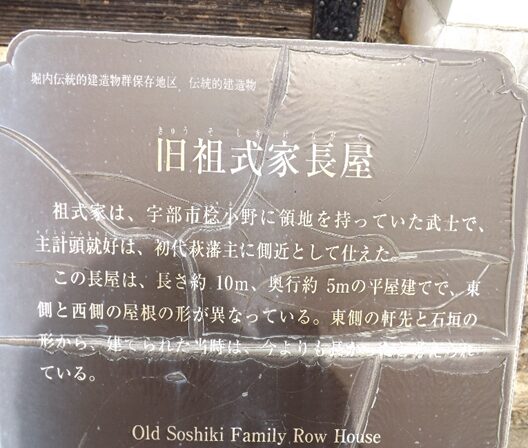

西隣は、 旧祖式家長屋

旧祖式家長屋の角を右に折れた筋を進む

一筋目の十字路を越えると、左に萩高校、右に萩西中学校の間に道。左の高校側の敷地は、毛利筑前の屋敷跡。右の中学校のグランドは、国司熊之助の屋敷跡

萩西中学校は国司家屋敷跡の塀

萩高校の毛利筑前屋敷跡の長い塀

萩高校の長い塀の間の東出入口

高校敷地内に一部二階建ての洋風建築、明治二十年に建てられた、 萩学校教員室

見事な長い白塀の間を北に進んでいった、十字路の右角赤いポストの横に 道標

国司信濃親相の屋敷跡の道標、萩西中学校の西半分は、禁門の変で責任を負って切腹した三家老の一人

十字路から今来た道を振り返る、白塀が延々と続き、南端が見えない。

十字路を西に入ると、萩高校の正門前に出る。萩高は藩校明倫館の流れをくむので、敷地内には石碑が沢山あるようですが。授業中でもあり入りづらいので表から。

校舎前に松陰が最も好んだ言葉 「至誠」 の碑、近くに松陰が武士の心得七ヶ条を説いた 「士規七則」 、毛利元就のスローガン「百万一心」 の碑が立ち並ぶ

道を挟んだ校門前には、北門屋敷の南門看板が掛かった門

門の内部、新しいようですが広い敷地

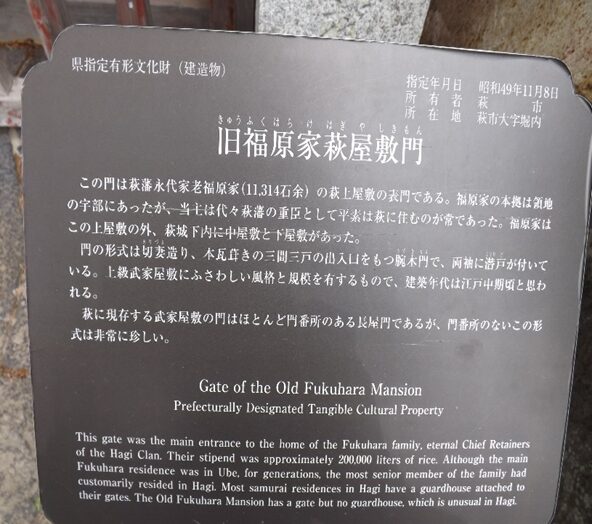

更に同じ筋西側には、旧福原家屋敷門福原家は毛利氏の一族、毛利元就の実母の出の名門。この門は永代家老であった福原家の萩上屋敷の長大な門で江戸中期の建築。

福原家は11.314石余り、本領は宇部市。禁門の変後責任を負い切腹した三家老の一人、福原越後元們(もとたけ)

元の道標がある十字路に戻り北に入ります左にここでもまた200mほどの長大な白壁の塀が続きます、

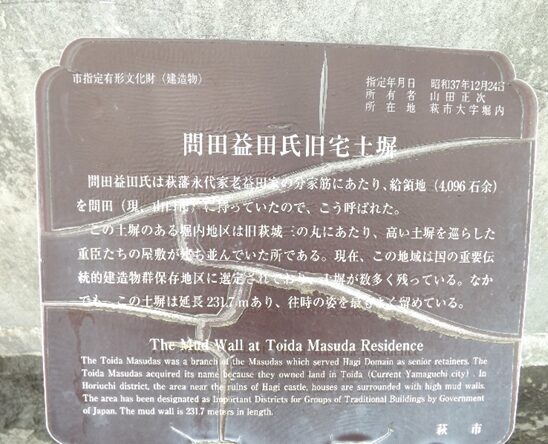

ビックリ 間田益田伊豆屋敷跡の土塀

再び十字路を引き返し東に進んでいく右の萩西中学校を過ぎる

この通りの左右にも武家屋敷が並んでいる

一門大野毛利の「毛利隠岐」の広大な屋敷跡

華麗で壮大な武家屋敷。外観を当時のままに再現した大野毛利家の屋敷跡に建つ。平成16年11月11日、萩開府400年を記念して建設された。

萩の「自然」「城下町」「明治維新」をテーマに貴重な資料が展示された萩の博物館です。

門を入ると残念ながら時間的に館内を見学できなかったのが残念 萩博物館

広大な屋敷の東角の隅矢倉江戸時代、見張りの機能を持っていた施設を復元

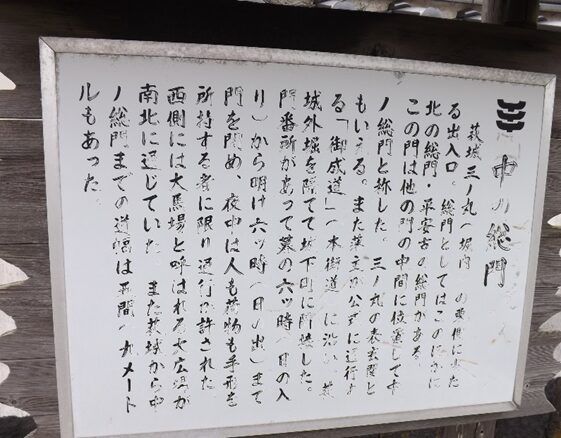

隅櫓の十字路をすぐ東に 中の総門跡の碑三の丸の堀内に入る総門は、北の総門・平安古の総門があった。

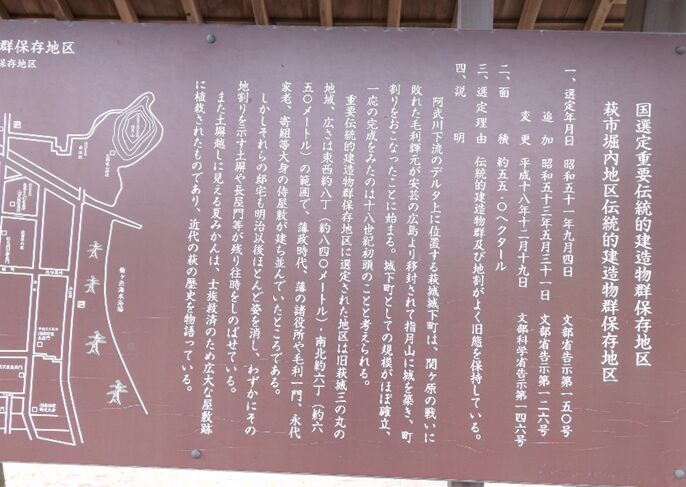

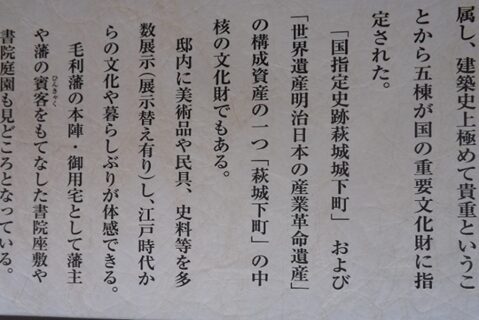

この地区も建物群保存地区

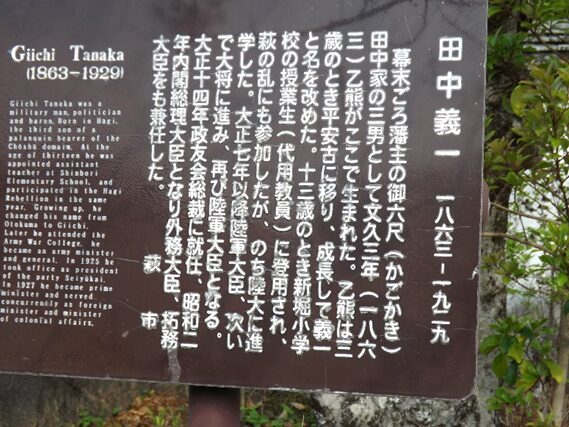

隅矢倉の角を北に曲がった先公園に 田中儀一の像第26代内閣総理大臣

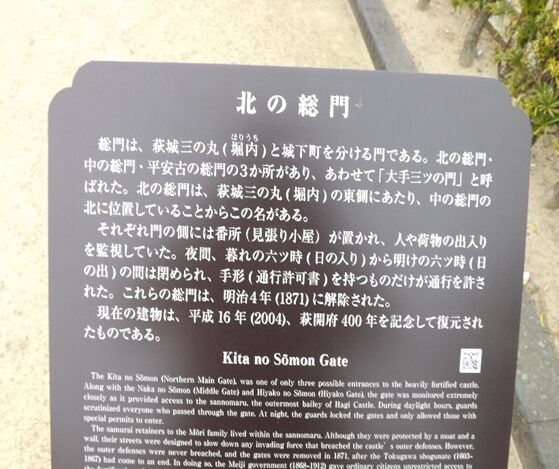

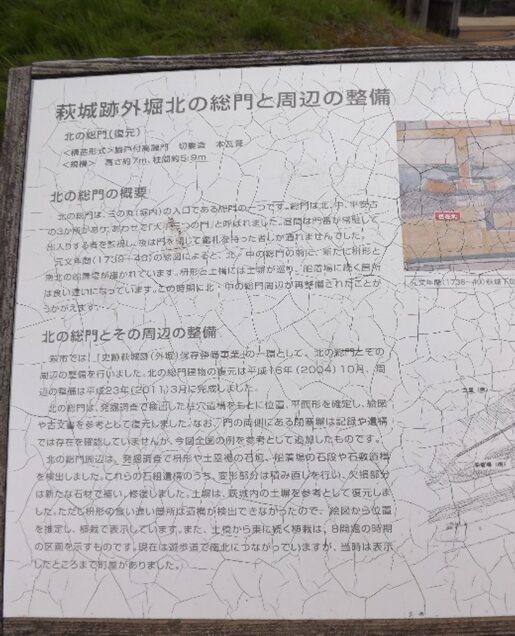

中の総門より川沿いに北に進むと 北の総門と石碑

表から見た門

北の総門の周辺は綺麗に整備されている

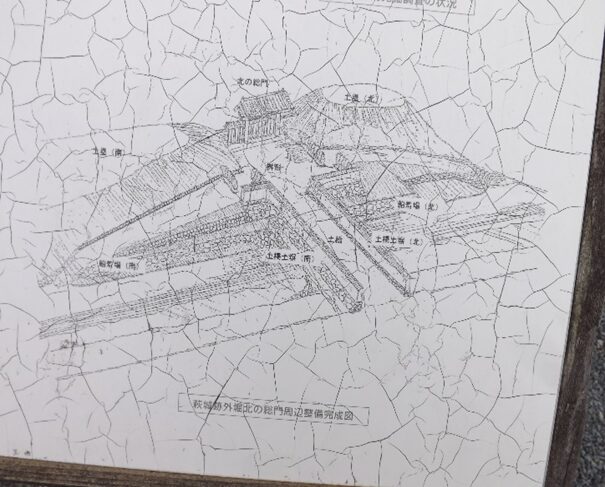

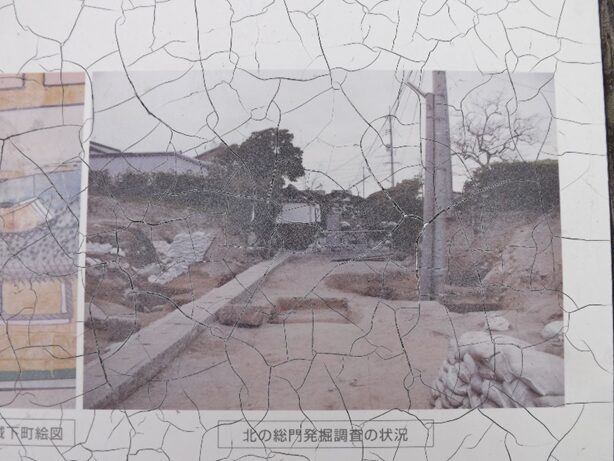

北の総門の古地図と写真

北の総門は、堀内(三の丸)への三門の一つ

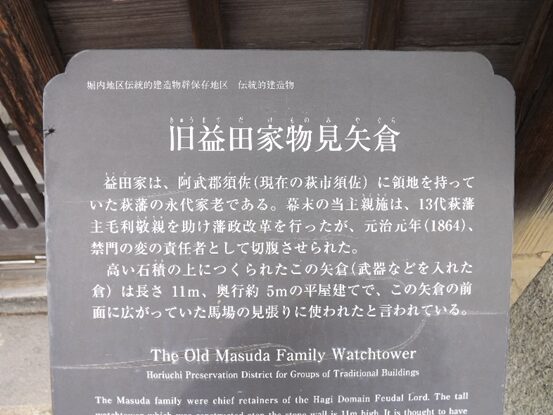

北の総門の堀内側に 益田越中屋敷跡の物見矢倉益田家は永代家老で禄高12063石余り、須佐領主であった。幕末の当主益田右衛門介親施(ちかのぶ)は、禁門の変後切腹した三家老の一人。屋敷は北の総門に近く、豪壮な物見矢倉を持っていた、石垣の上に建つ堅固な建物と広大な敷地。

先祖は藤原氏の一族、藤原国兼が平安時代の終わりごろ、石見国の国司として赴任したことに始まる。その後、石見の国益田を拠点として戦国時代を乗り切る。大内氏から毛利元就に従して、関ケ原の戦いで輝元に従い敗れたが、家康よりそのまま益田の領主として認められたが、毛利氏の家臣の道を選び、輝元より須佐の領地を与えられ、萩藩の永代家老として幕末まで続く。

西側から見た益田家物見矢倉

益田家の前の道は北の総門通りと言われ、一直線に城内に繋がっている、西に進んだ左に

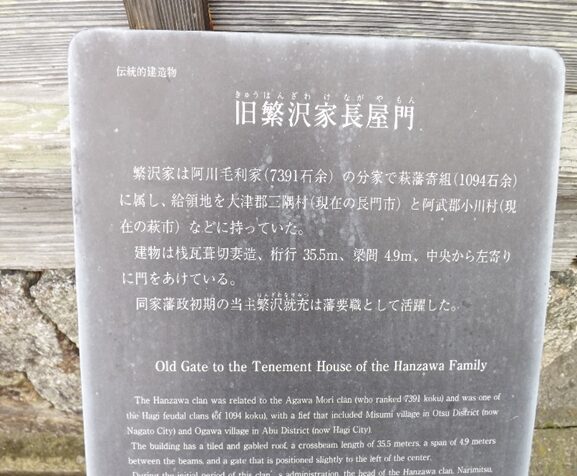

繁沢家長屋門

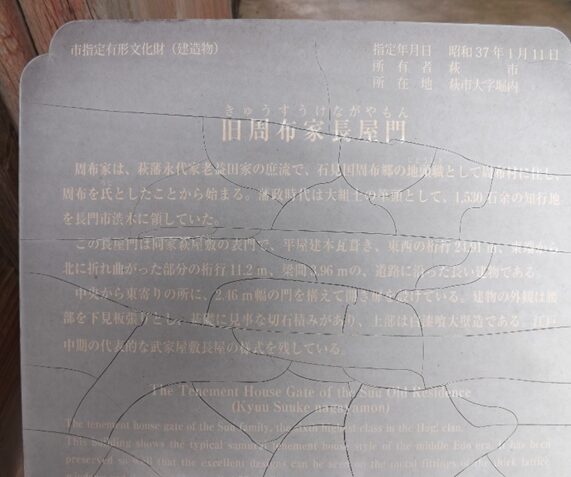

更に西に進むと右手に 周布家長屋門

周布家の長屋門を内側から見る

周布家を右に見て長い美しい築地塀を見ながら西に進む。かつての堀内の武家屋敷が並ぶ道筋は見事であったことだろう車道に出るところ左に、門がぽつんと立っています。もしかして 御蔵元跡か

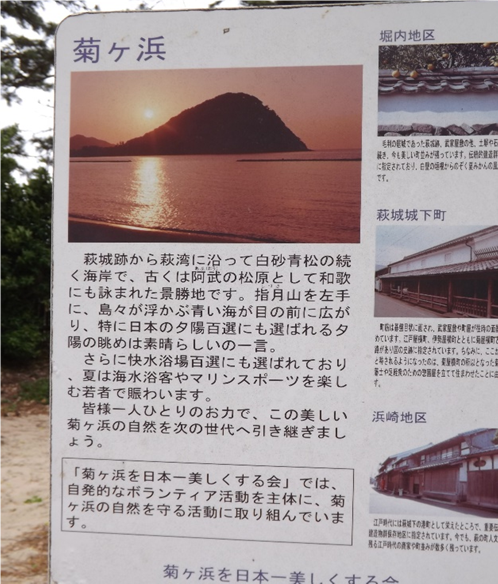

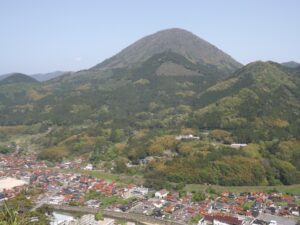

車道を横断して海辺に進むと 菊が浜の景勝地 菊が浜からの萩城指月山、一時うっとりと眺めていました

沖には大きな観光船が停泊していました

菊が浜から東側の浜崎の三角州の先端辺りの景色

日本海に臨む指月山萩城北東の石垣

菊が浜から再び南に、平安古総門跡の平安橋まで戻り、西への道を進みます。

古明倫館跡

5代藩主毛利吉元によって創建された藩校。萩城三の丸の南側にあった、940坪の敷地内であった。嘉永2年(1849)に現在地(江向)に移転するまでの130年間にわたって、藩士の育成・教育がおこなわれた。

旧明倫館の前の道と 石碑

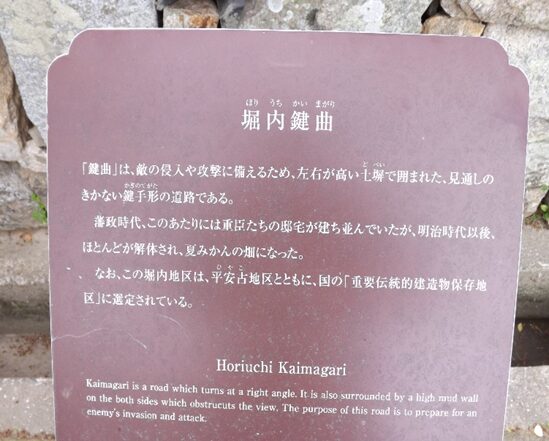

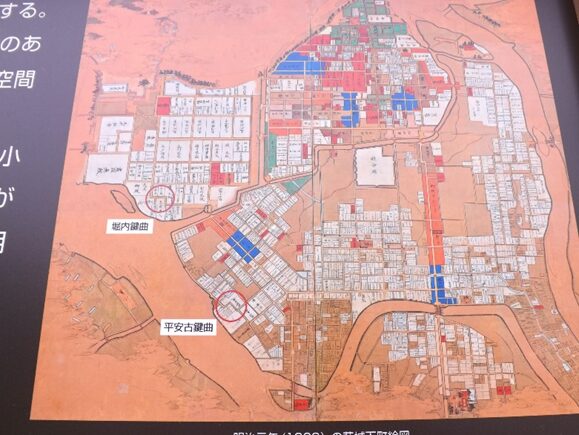

古明倫館跡の前を西に進むとT字路となります。ここが 「堀内鍵曲」 です。T字路を右に折れる

右に折れた 筋鍵曲(かいまがり)は左右を高い土塀で囲み、わざと直角に曲げた見通しを悪くした道で、敵の侵入を防ぐ目的で意識的に造ったものです。胸板や石垣を使った築地塀と生茂った樹木が綺麗。映画のロケにも使われたそうです。

左に折れた筋を西へ進むと右に

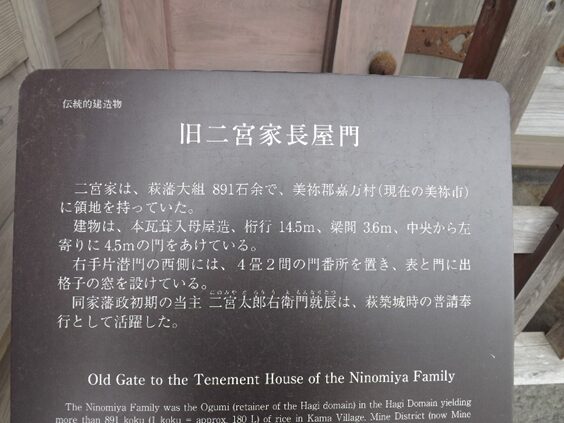

二宮家長屋門大組藩士、891石余り。整然とした門構えの建物

堀内・平安古、の鍵曲がり地図

二宮家を西に進むとT字路突き当たる。正面に、なまこ壁と白壁が美しい雄大な長屋門。

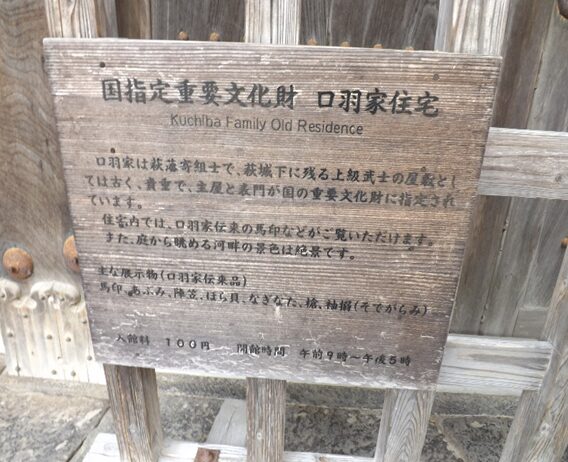

口羽飛騨の屋敷門

突き当りから鍵曲がりを振り返ったところ

突き当りを右に折れると左に、口羽家の長屋門の入口

萩藩の寄組(家老に次ぐ)で、禄高1018石余り

建物内見学できる大身であるが思った以上に質素な主屋

勝手と井戸と庭

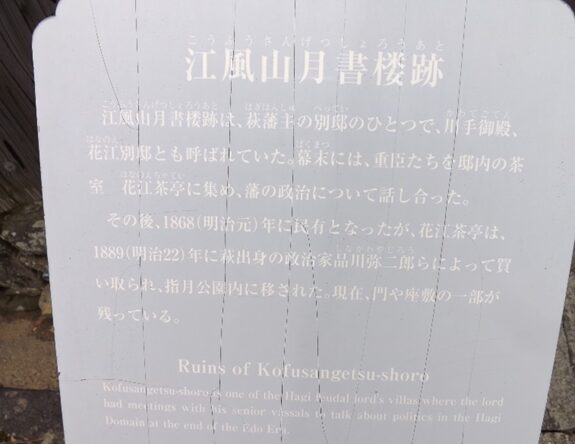

口羽家住宅より少し西へ、橋本川の河畔沿いにある、藩主の別邸の一つ。

寛政10年(1798)完成、江風山月書楼跡(こうふうざんげっしょろう)跡 門の建物の一部が残る

門前に建つ石碑 「江風山月書楼跡」

武家屋敷が並ぶ堀内から〖萩城内跡〗へ1回目には堀内は回っていなかったが、城跡は一応回っているので、今回と重なる部分があります。

【城内】

城内への指月川疎水に架かる一番橋本川に近い深野橋を渡る

橋より見る指月川疎水

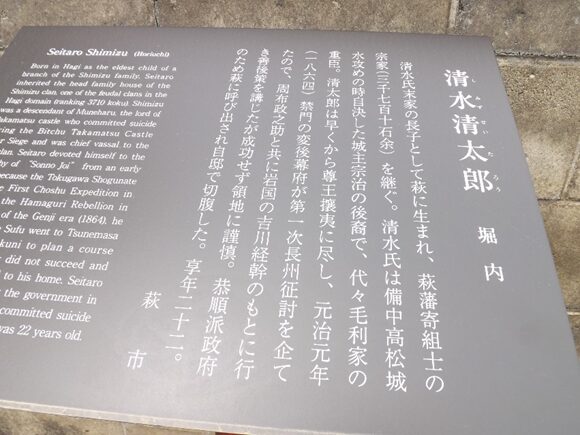

萩藩寄組 清水清太郎邸跡

備中高松城水攻めで自決した、清水宗治の後裔。代々毛利氏の重臣で幕末、周布政之助らと共に正義派の代表的存在。禁門の変後、恭順派により追い詰められ自邸で切腹。享年22歳

深野橋 の先、右手が清水健太郎邸跡

深野橋を見て指月川に沿って川沿いを北へ、次の橋は、指月橋橋を渡って城内に入ると、前回見学した、厚狭毛利家萩屋敷長屋建物に出る。

更に川沿いを北に進むと、本丸にはいる指月小橋と東門跡

指月小橋の東袂からの萩城跡と指月山(萩城詰丸跡)指月川城内側は萩八系景色遊覧船乗り場

城内に入る前に、指月橋の堀内側にある

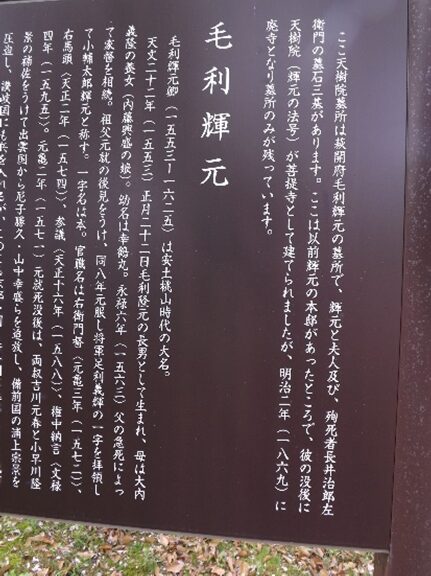

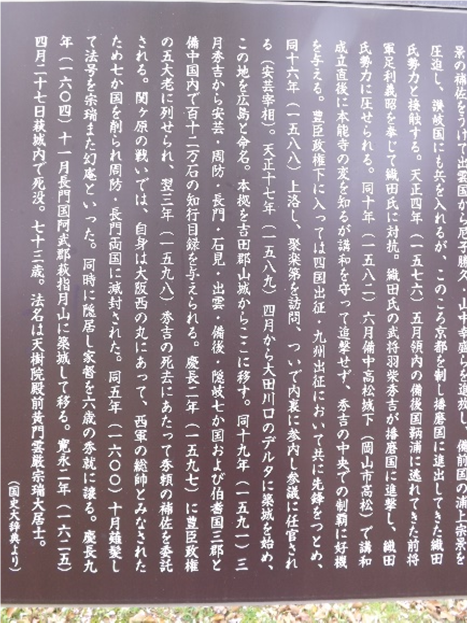

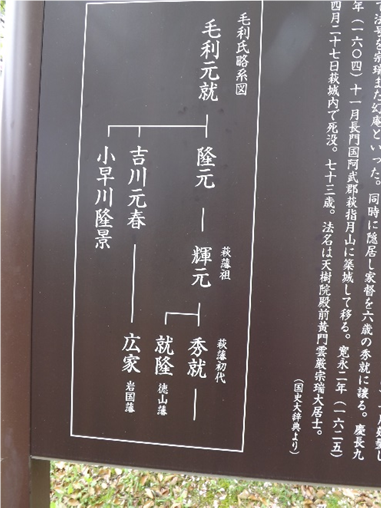

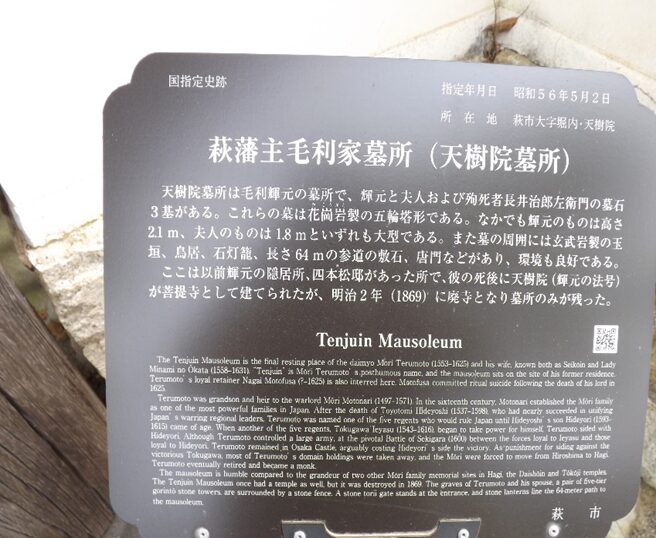

毛利輝元公(大樹院)墓所へこの地は元、輝元の隠居所として居を構えていた

入り口の唐門を入った右にある墓、字が読めずよくわからなかった

毛利輝元は豊臣家の五大老の一人。この地は元々輝元の隠居所「四本松邸」で、寛永2年(1625)萩城内で死後、菩提寺となる。明治の廃仏毀釈で廃寺となり、唐門・灯籠・鳥居が残っている。萩藩の藩祖にかかわらず、他の代々の藩主の墓に較べると少し寂しい感じ。

境内に萩毛利家初代の秀就御灰塚と石碑に刻まれている

正面に 毛利輝元(天樹院)72歳没、正室の南の大方(清光院)74歳没輝元の墓石の高さ 2.1m、夫人のは1.8m

萩藩初代秀就以下2~12代の偶数藩主7人と、夫人・一族、秀就に殉死した7人、52基の墓が大照院。

3代から11代までの奇数、5藩主と夫人、その一族、40基は東光寺。

13代敬親と夫人、歴代諸霊7基と初代秀就の母周慶院の墓は山口市の香山墓所にある

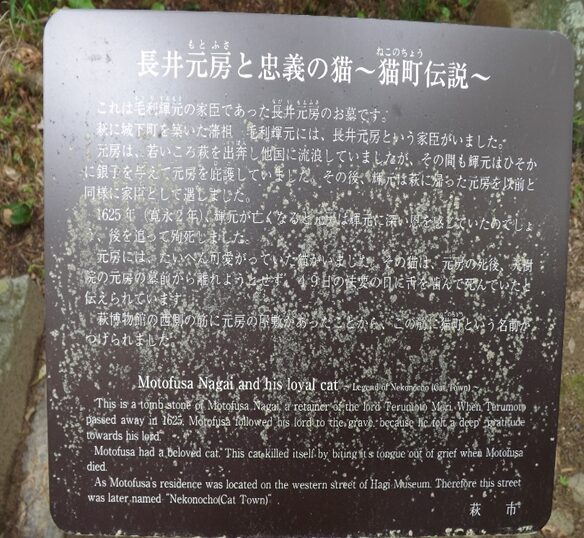

毛利輝元に殉死した長井元房の墓猫伝説が残る

指月小橋を渡って二の丸に入ります。右手に萩八景遊覧船のりば。乗ってみたいが時間的に無理

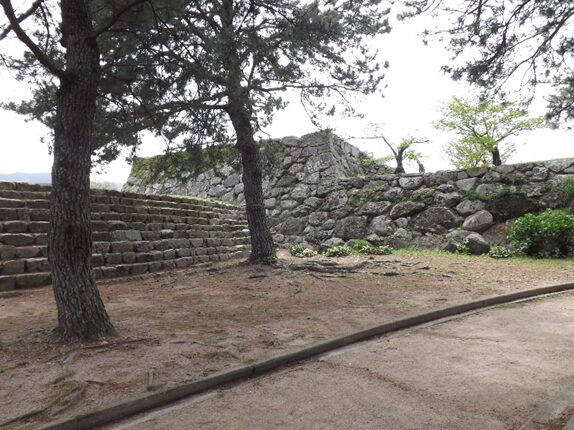

東門跡の石垣と、背景に指月山

指月小橋から北側、二の丸土塀城内等は前回言っているが再度見学します

二の丸大手門(南門) 中堀が埋め立てられている枡形で、石垣の上に櫓等があったが明治に入り解体された。

枡形の所左に 毛利輝元公の座像

中堀中央に設けられた南門は実質的な大手門で、枡形内部に石垣を築き二重枡形とする厳重なものであった。

内堀と本丸内門、典型的な内枡形の門であった

本丸内門辺りから天守台と指月山(145m)

本丸門址

本丸跡

本丸内門から天守台に続く石垣雁木本丸内門から天守台に続く石垣上には、往時は土塀が造られていた。また全国最大規模の雁木が設けられている

天守台から見る

天守台から西の祠春寺跡方向を見る

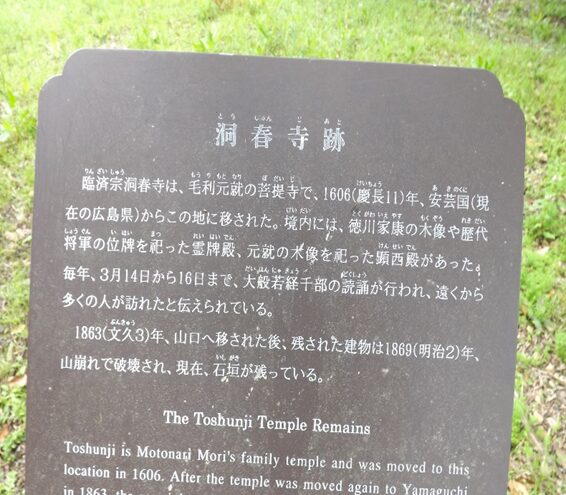

臨済宗 祠春寺跡 毛利元就の菩提寺で、慶長8年(1606)安芸の国からこの地に移された。文久3年(1863)に山口に移された後、明治2年(1863)の風水害で建物が山崩れにより破壊され石垣だけ残る。

洞春寺の西隣に建っていた、臨済宗 妙玖寺跡石組の基壇が残っているよう、元就の正室であった妙玖の菩提寺。慶長17年(1612)この地に建立、明治2年廃寺となる

この付近は草が茂り歩くのが大変でここでやめる、

萩城詰め丸跡の山頂へは約700m、20分程だが引き返します。登り口の道

正面辺りから奥に、洞春寺・その奥に妙玖寺が建っていた。今は余り想像がつかない。

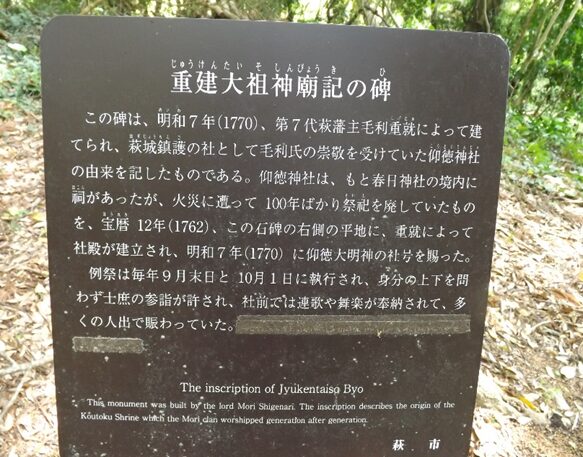

登り口の所に重建大祖神廟記の碑この付近に、仰徳神社があったときされています。

その近くに、指月山上り口の案内板、多分山頂までは草が刈られ登れるようです。冬場であれば上りたいが。

た何時の日か萩に来られたら上ってみたい

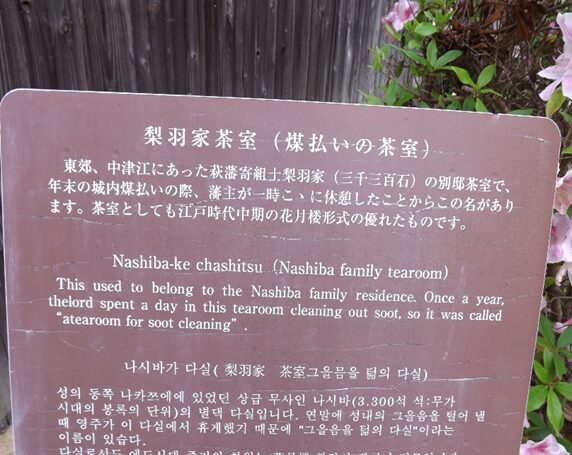

本丸公園内にある藩主ゆかりの、梨羽家茶亭

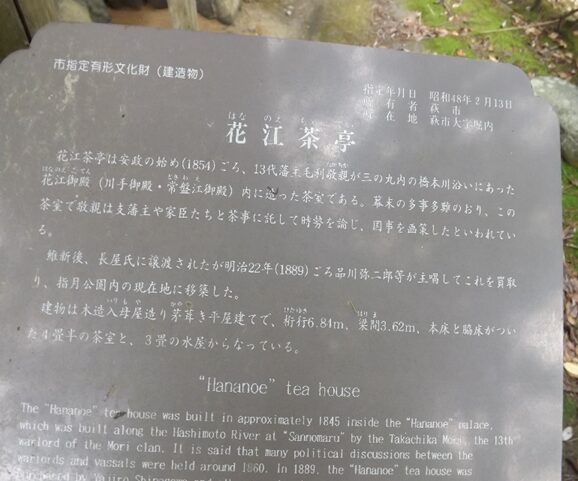

花江茶亭

梨羽家茶亭・花江茶亭 の入り口

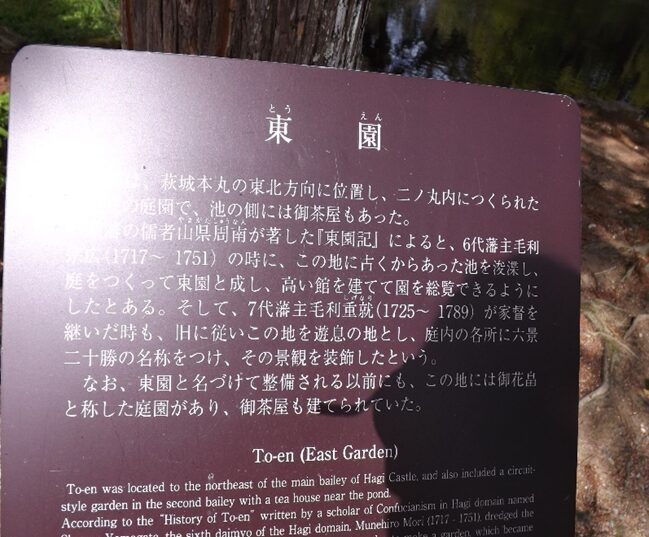

二の丸内に造られた庭園 東園

志都岐山神社の傍にあった、旧福原家(永代家老)書院、明治15年志都岐山神社の社務所として、堀内(三の丸)から移された、建物内は上段・下段に区切られ、襖には桜と楓が描かれ、重臣の暮らしぶりがうかがえるとの事、幕末の家老は禁門の責を負って切腹した三家老の一人福原越後元僴(もとたけ)。見逃したのが残念

東側の海岸線沿いの 北矢倉跡

萩城の一番北側に当たる、指月山の絶壁と海に挟まれた海岸の遠望北矢倉跡より北側を見る

北矢倉跡より石垣が続く景色が素晴らしい

潮入門跡への道を戻る

再び 東園に出て城内の見学を終わります見学できなかったところも多々ありますが、時間的にも少し無理

城内を出て、堀内から萩高校の南の道を城下へ進む途中、城下地区は前回回っているが再度行きます。

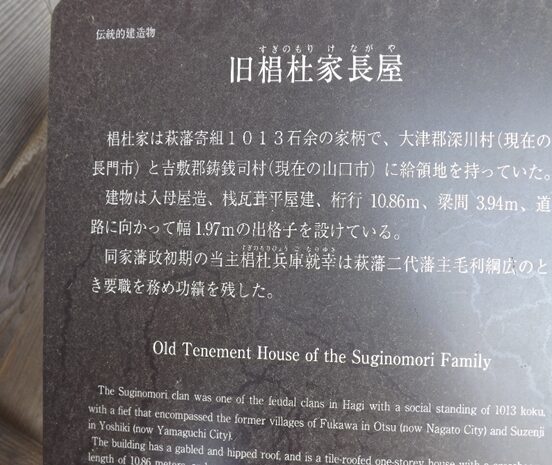

右手に 旧椙杜家長屋

椙杜家長屋の前の道をさらに東に進み、外堀を越えて城下に入る。伊勢屋横丁の南に

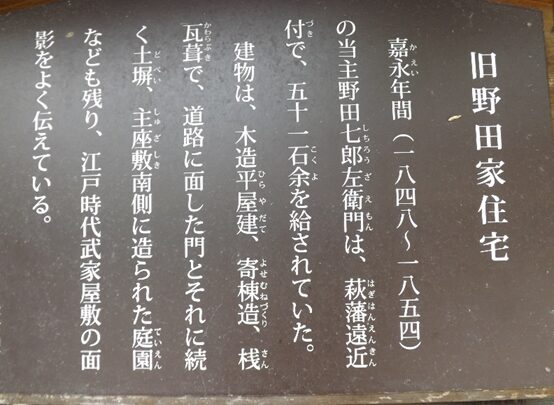

旧野田家住宅

野田家住宅内庭園

高杉晋作広場があり、公園入口に小さな門があります。

公園に立つ 高杉晋作の立志像

晋作誕生地の斜め向かいある晋作広場には、平成22年像が建てられた。20歳ごろのイメージ像らしい。

公園内、内閣総理大臣の伊藤博文から「動けば雷電の如く 発すれば風雨の如し」と評された。

菊屋横丁を南から北に進むと

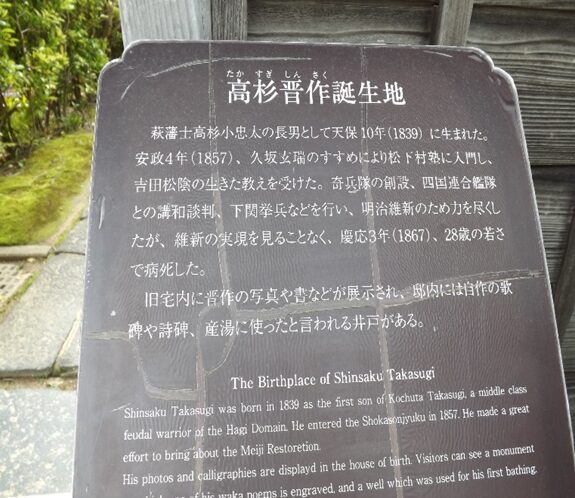

高杉晋作誕生地と建物・石碑

萩城下の菊屋横丁にあった高杉家。家禄200石の大組士 高杉小忠太の長男として天保10年(1839)8月20日に生まれた。井戸や句碑があります。

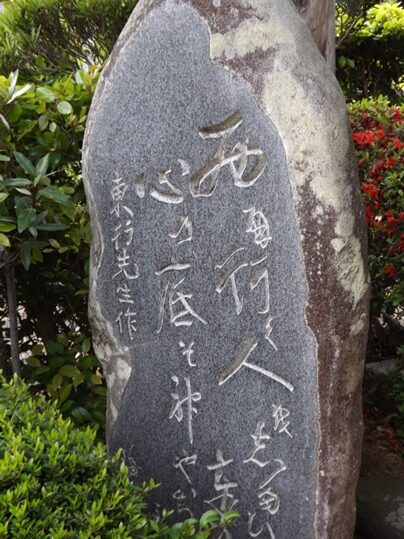

自作句碑

「西へいく 人をしたひて

東行く 心の底そ 神や知るらん」

室内の写真

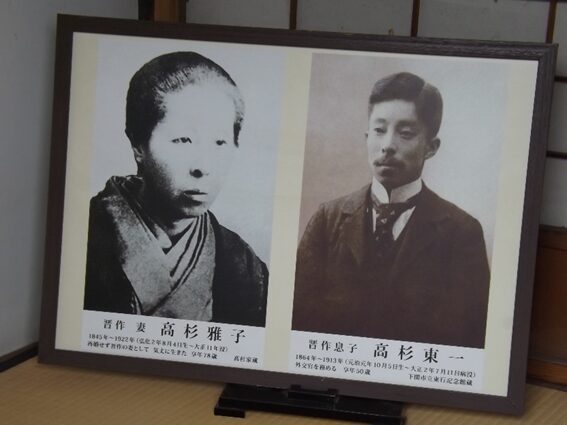

晋作妻 高杉雅子 大正11年(1922)東京にて没 78歳

晋作息子 高杉東一 大正2年(1913)東京にて没 48歳

高杉晋策作誕生地前をさらに北に進む

右手に 田中義一誕生地跡

菊屋横丁を北に進んだ右手角に

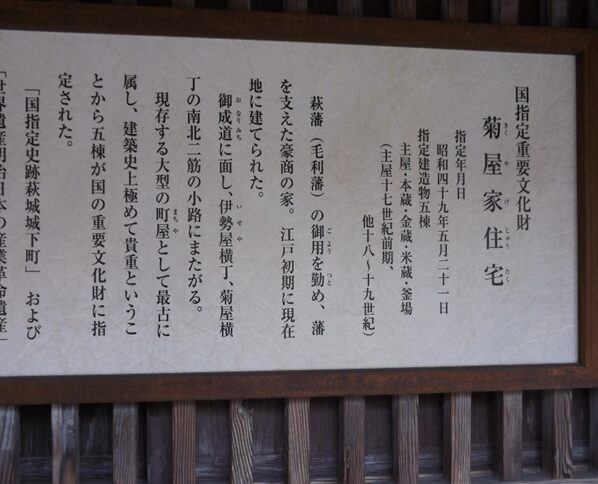

豪商菊屋

壮大ななまこ壁が続き豪壮な建物とともに圧倒される。菊屋横丁の名のもとでもあり、代々藩の御用を勤め、また江戸からくる幕府役人の宿舎ともなった。菊屋の正面の東西の道は御成道に面している。主屋・書院・本蔵・金蔵・釜場など往時の豪商の面影が想像できる。

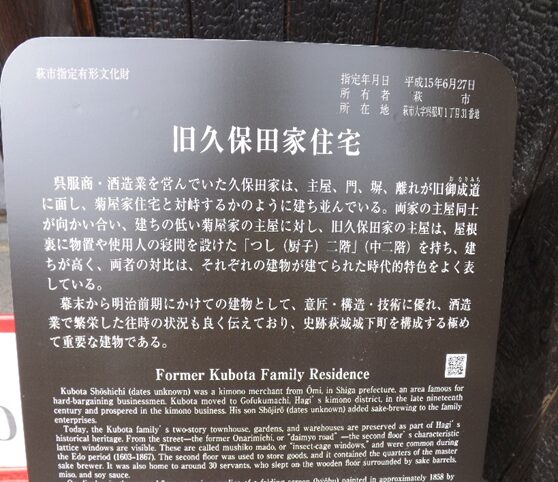

御成道を挟んだ菊屋の向かいには 豪商 久保田家、数棟の蔵を抱かえる大規模な造り酒屋であった。

御成道、向かって上が 菊屋、下が 久保田家

伊勢屋横丁を北から南へ

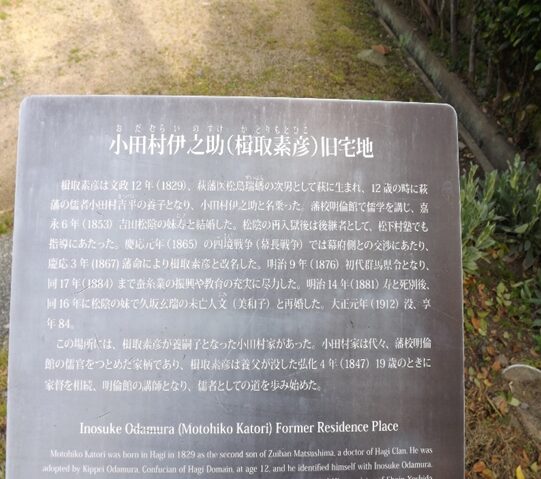

南のT字路近くの左に 小田村伊之助(楫取素彦)旧宅地跡吉田松陰の妹婿

伊勢屋横丁を南から北の筋を見る

江戸屋横丁の筋を南から北を見る

少し北に進んだ左に

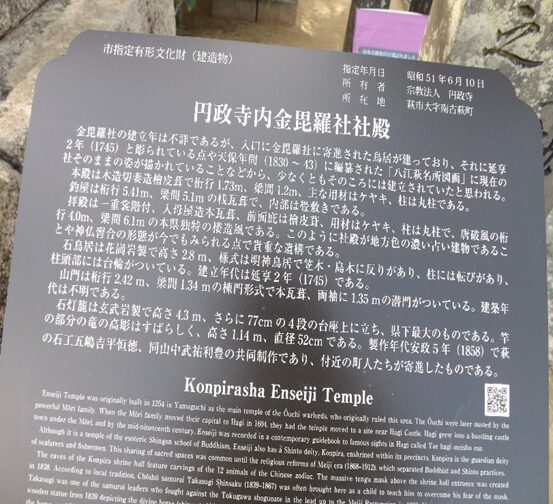

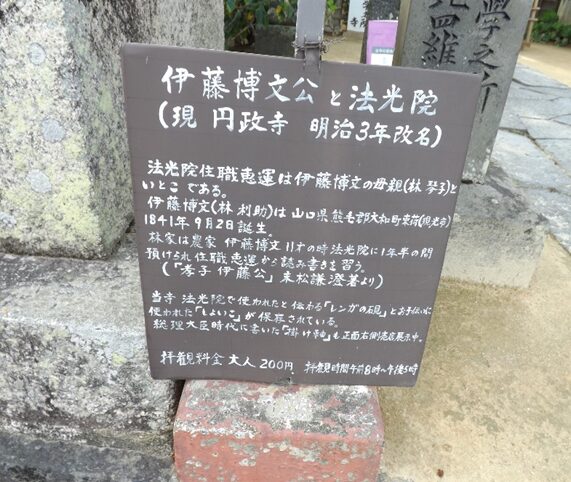

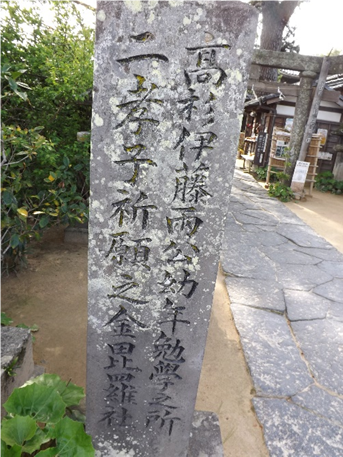

真言宗月輪山 円政寺、江戸屋横丁にあったもう一つのお寺「法光院」は円政寺に合併されている。神仏習合の名残として、境内に 金毘羅社がある。赤い大きな天狗面がかかっている。子供の頃高杉晋作が遊んだ場所という。

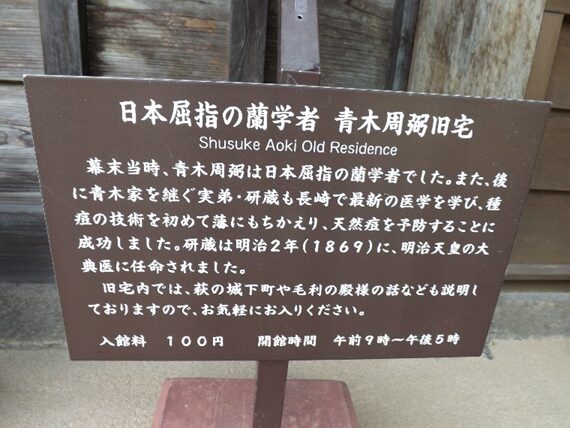

江戸屋横丁を北に進むと左に 青木周弼・青木研蔵・青木周蔵の旧宅跡の碑

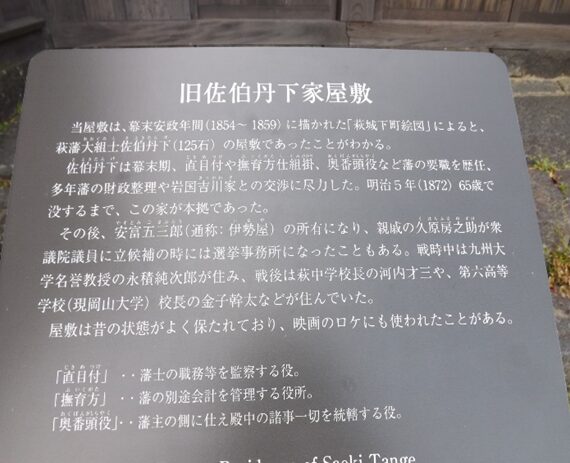

さらに続いいて左に 旧佐伯丹下家屋敷

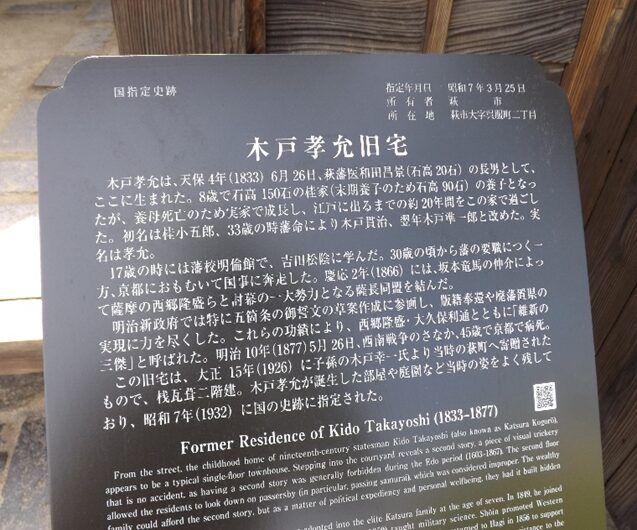

更に進むと左に 木戸孝允旧宅

木戸孝允誕生地の碑

木戸孝允旧宅前

北側の広場より屋敷を見る前回中庭に入っているので寄りません

江戸屋横丁北の端から東の御成道

横丁見学を終え西に進むと寺町に入る左手に浄土宗 報恩寺

本堂

山門を入り本堂に向かって左に 伊藤博文公建立先祖墓

報恩寺の北に 浄土真宗金沙山 広雲寺

広雲寺の西隣に浄土宗西山派 長寿寺

本堂

長寿寺の三重塔

長寿寺には、入江九一・河上弥市の墓があります。前回来た時には捜したが見つからず、再度来ました。

本堂横にある鐘楼の下を潜ります。入江九一 弟に野村靖。松陰門下の、久坂玄瑞・高杉晋作・吉田稔麿と並んで四天王と言われた。禁門の変で戦死。享年28歳入江家の父母、妻の粂らと共に墓碑がある。

京都の上善寺に本墓があります。

河上弥市 奇兵隊第二代総監を務めた。天誅組と同時期の生野の変で戦死。享年21歳

鐘楼

やっと見つけた 入江九一の墓碑 真ん中広い墓地でなかなか見つけるのが大変でした。

残念ながら 河上弥市の墓碑は見つけられなかった。

正面鐘楼

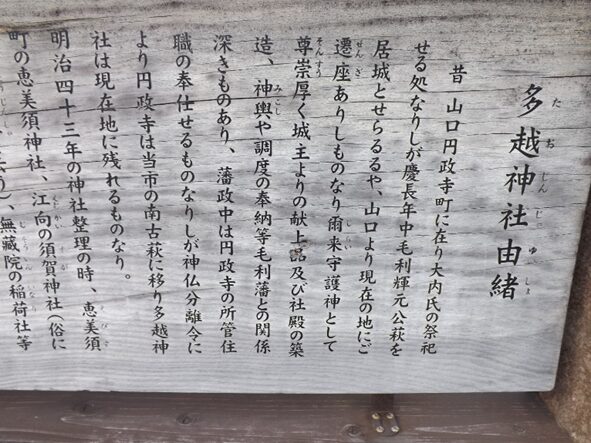

長寿寺の西側にある 多越神社

長寿寺のすぐ北の海潮寺の北側の十字路の向かいに曹洞宗 保福寺(現在海潮寺管理)全景

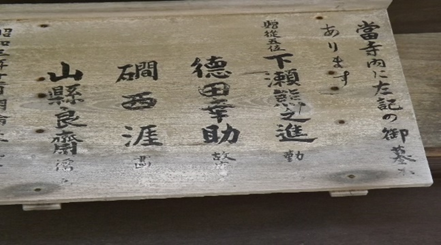

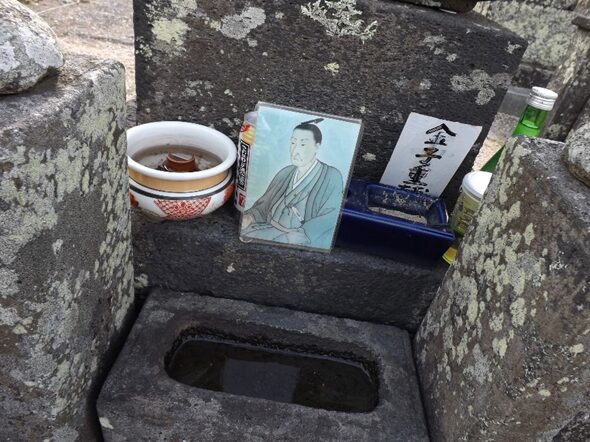

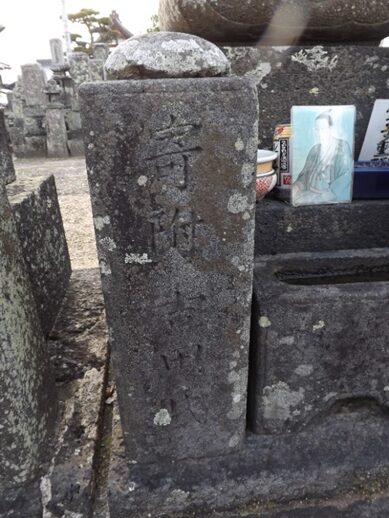

保福寺の山門、墓地には 金子重輔の墓

前回来た時には、誰も人もいなく墓地内を捜しましたが、見つけることができませんでした。

今回、資料を調べ墓の形態を頭に入れて探した結果わかりました。多分前回も前を歩いていたかも。どのお寺にも山門には誰々の墓があると書いてるのですが、殆ど位置情報が案内されていないので、探すことが多いです。やっと参ることができました。

金子重輔(かねこしげのすけ)

吉田松陰とともに下田から海外密航をしたが果たせなかった。天保2年(1831)阿武郡紫福村という萩郊外の山間部で生まれた。のち父と共に市街地の上五間町に転居。足軽として勉学に励んだ。松陰24歳、重輔23歳の時松陰の弟子となる。

嘉永7年(1854)二人は下田でアメリカの黒船に乗り込んだが、願いむなしく密航は失敗送り返された。本来密航は大罪で処刑が当たり前であったが、ペリーの助言で死一等は免れ、伝馬町送りとなる。その後、萩に送り返され松陰は野山獄へ、重輔は岩倉獄へ入れられた。すでに病にかかっていた金子は安政2年(1855)1月11日、獄中で亡くなったまだ25歳の若さ。保福寺にある重輔の墓には「寄付吉田氏」と刻まれた一対の花立が残っている

松陰が兄、梅太郎に送った手紙に「願はくは、渠れ(しげのすけ)が墓、直に金子重之介(輔)なりと明々に刻し、人をして識るべからしめたし」と、先祖の墓への合葬、戒名をつけないで欲しいと頼んでいる。また自分の食事代節約して金を出すので「灯籠を建てて欲しい。自分が生きて出獄できたら、必ず重之輔の墓を建てて供養したい」とも述べている。

萩市古萩町の保福寺には「贈正五位金子重輔之墓」と刻まれた墓には、この時松陰が送った金で建てたとされる「寄付吉田氏」と刻まれた花立一対残っています。

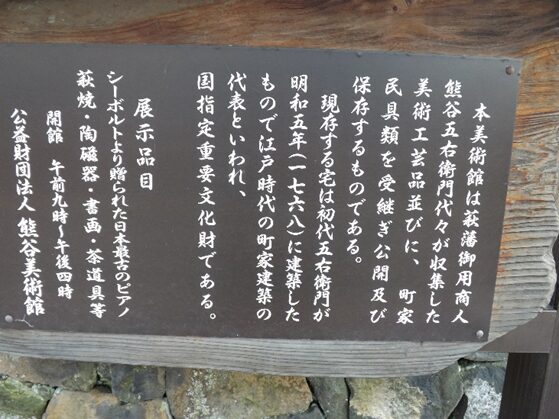

保福寺の正面の道を西へ進み、一筋南の道を更に西に進むと旧熊谷家住宅の土塀

萩藩の御用商人で広い敷地を有し現在 熊谷美術館この筋は一本南側の筋なので、北の車道に出る

北側からの熊谷家屋敷、広大な敷地に江戸時代の町家建築の粋を集めた屋敷(国重文)

4月18日の萩市内の史跡巡りここで終わります

コメント